1. Научная (экспериментальная) успешность - это максимальное совпадение предполагаемого результата с результатом полученным. И в этом смысле опыт Вадима Фишкина безусловно успешен. Вадим знал, что произойдет и как именно это произойдет, за два года до настоящего опыта. Знал, конечно, не “ответы” (437 и 541), не показания электронного табло, то есть самое несущественное, а как раз все остальное - конфигурацию пятен на шкуре коровы, цвет перчатки, длину - толщину бревнышек загона, запах огурцов. Знал в мельчайших деталях.

“Допустить это - значило бы перейти в область чудесного, покинув область Науки”, - как говорил в таких случаях Чарльз Дарвин. Но все относительно, в том смысле, что познается через отношение одного к другому (и сам Дарвин какое-то время определялся исключительно как “тот, кто гуляет с профессором Генсло”).

Отсутствие единой универсальной теории мира, то есть тотальный релятивизм, вполне уравнивает “область Науки” с “областью чудесного”.

2. В той “области чудесного”, что хорошо знакома Вадиму, и в тот момент, когда родилась идея проекта, в который раз были актуальны вопросы о русской ментальности, о том, что такое Россия и русский человек. “Вечные” вопросы, на которые регулярно бешено клюет, но никогда ничего не ловится. Опыт Фишкина (“Он был пародией с самого начала…”) посвящен этим вопросам: “Такое почти что традиционно-фольклорное отношение к загадочной русской душе, когда говорят одно, думают другое, а на самом деле кроется что-то третье, и родило этот иллюстративный ряд раздвоения…” (В. Фишкин). Опыт посвящен этим вопросам, но ими не исчерпывается.

3. В работах Вадима постоянно моделируется ситуация (а + в = х), когда помещенные рядом понятия, предметы взаимоуничтожают друг друга, рождая (или нет) нечто третье, “новое качество”, не названное, не описанное, часто не описуемое, хотя вполне ощутимое. Если это третье не описуемо, не изъяснимо, оно, как правило, воспринимается как нечто несовершенное, незавершенное (хотя интуитивно ясно, что незавершаемость не является синонимом несовершенства).

“Неизъяснимость” результата кажется противопоказанной строгой научности метода. Но Вадим сделал свой выбор (он “ученый”), и он вновь и вновь берет одно, затем другое, получая нечто третье, эфемерное и ускользающее от описания. И он прав в своем выборе, потому что ничем это а + в = х не показано в большей степени, чем науке.

“Неописуемость” х у Фишкина - это уже не проблема описания, не лингвистическая проблема. Этот х - знак тотальной недостаточности любого языка. Ощущение таково, что говорить нечем и незачем. Собственно ощущения вполне достаточно.

4. Я видел видеоматериалы к будущему фильму Фишкина, где он в белом халате без устали делает свои опыты (но не в центре сюжета, а между сюжетами: он деликатно, но настойчиво обвязывает щенка тремя батонами (hot dog), а тот все время деликатно, но настойчиво выбирается из них: он с ассистентами рубит и рубит помидоры на белом фоне до бесформенного красного месива; или просто идет по улице и смотрит… Он очень странно смотрит - с каким-то необязательным, но форсированным вниманием. Может быть, он хочет что-то понять или объяснить, но так не кажется. Кажется, что проблема передачи знания вообще уже не стоит. И уже не встанет.

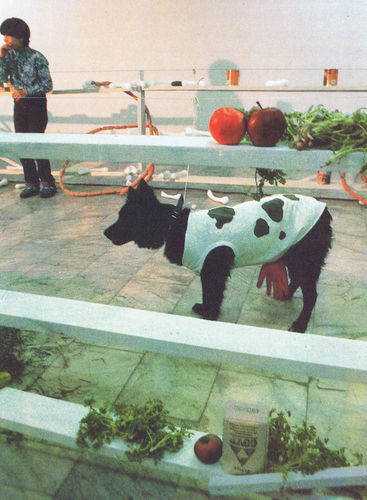

5. Черная импульсивная собачка по имени Бастилия мечется между двумя “функциональными псевдофункциями” - она делает свой выбор. Бастилия как “предикат” служения науке (см. “Беседу с завязанными глазами”).

Известно, что в опытах Н. Л. Крушинской по выявлению способностей к экстраполяции крыс серьезной помехой была теснейшая связь рассудочных способностей с невротическим поведением. В третьем поколении крысы наотрез отказывались решать предложенные задачи и впадали в стресс. При подавлении стресса они вновь начинали решать проблемы, и с большим успехом, чем родители.

Бастилия трижды уходила от проблем, срывалась с поводка… Она ела огурцы и как собака, и как корова… (Опять вспоминается видеогерой Фишкина с его абсолютной энергией и абсолютной невозможностью невроза.)

20 марта, когда раздираемая внутренними и внешними противоречиями в центре нашего внимания металась и лаяла Бастилия, стало совершенно очевидно - сделать выбор непросто как в области науки, так и в области чудесного. А главное, стало очевидно, что каким бы ни был этот выбор, он ничего не меняет.

6. Нервная Бастилия оказалась не только в центре лабораторного пространства, она оказалась строго в центре фестиваля - в центре трех расходящихся от нее кругов. Первый - начало и конец, “прекрасное” и “ужасное”, леопарды и свиньи. Зрелище, принятое большинство “на ура”, - и зрелище, вызвавшее бурю превентивного гнева. Второй - две инсталляции Лейдермана с авторитетами К. Дойла и Э. По за ним. Третий - условно говоря, “птичий”, райский, дурашливый, бесконфликтный.

В центре, между леопардом и свиньей, между собакой и коровой, мечется Бастилия. В самом центре, где обычно, как в центре циклона, тихо и спокойно.

7. 20 марта в лаборатории Фишкина ощущается “глаз” циклона. Не только Бастилия, многие находились в некой “двойственности”, в невротическом состоянии “между”. И, как ни странно, “Пятачок” неожиданно приобретший статус национального героя, статус невинно убиенного царевича Дмитрия, уже невинно убиенного царевича Дмитрия, уже неуклонно маячит за спиной Бастилии, курицы Екатерины, за маятником Лейдермана.

8. Вадим Фишкин, как только выходит за двери своей лаборатории, немедленно обретает дар речи и говорит просто замечательно. Когда его жена Саша рассказывала нам историю своих мук, связанных с невозможностью убить живую рыбу (о том, как маленькая племянница однозначно приняла ее сторону в этом поединке, ударив рыбу кулаком по голове) Вадим сказал: “И это понятно. Ты ей родственница. А рыба ей кто?” В тишине циклона, строго в центре Фестиваля анималистических проектов, я с удовольствием вспоминаю эти слова и радуюсь их простоте и точности. Ведь действительно все мы как будто здесь не чужие - зрители, художники, критики… А свиньи нам кто?

9. Выбор между двумя псевдополюсами - этическое и эстетическое - нисколько не занимал Вадима, и нет его вины в том, что приходится об этом говорить. Его проблема намного серьезнее - это проблема эволюции. Если решение привычных лингво - семиотических задач ничего не решает, что делать? Может быть, все это не случайно? И не случайны животные? Тогда и ответ может быть где-нибудь рядом - где-нибудь между Дарвином и номогенезом?

Людмила Бредихина

"В центре. Тезисы"